ちば産学官連携プラットフォーム「⾼等教育のグランドデザイン」2025年度審議中間とりまとめ

ちば産学官連携プラットフォームでは、プラットフォーム参画校による2025年までの『前期中⻑期計画』(グランドデザイン)を、2018年に策定しました。これは⽂部科学省中央教育審議会⼤学分科会将来構想部会における議論(後に、中央教育審議会答申『2040年に向けた⾼等教育のグランドデザイン』)の経過を踏まえながら策定されたものであり、ちば産学官連携プラットフォームの参画校が所在する千葉市を中⼼とした地域における⾼等教育のグランドデザインを⼤胆に描き、地域における⾼等教育機関の役割を再確認するとともに、参画校の強みと弱み、千葉市地域の課題を整理し、共通認識とすることを⽬指しました。また、この『前期中⻑期計画』を、産学官連携を通じたプラットフォームの事業計画の「⼟台」としながら、2018年度以降の具体的な取り組みが実施されてきました。

このことから、本プラットフォームでは、『中⻑期計画』を、「⾼等教育のグランドデザイン」答申を踏まえた高等教育改革の活動の「軸」と位置付け、定期的に点検・評価・検証・改善を進めています。

ちば産学官連携プラットフォームでは、特に千葉県内の18歳人口の動向を捉えながら、グランドデザイン答申に基づく、地域連携プラットフォームの在り方について継続的に検討を進めるとともに、下記のFD/SD研修会や運営委員会において定期的に議論してきました。本審議まとめでは、その議論について公表いたします。

(検討過程)

2021年9⽉:FD/SD研修会

2021年10月:ちば産学官連携プラットフォーム運営員会

2021年10月:2021年度審議中間とりまとめ

2022年2月:ちば産学官連携プラットフォーム運営員会

2022年9月:FD/SD研修会

2022年9月:ちば産学官連携プラットフォーム運営員会

2022年9月:2022年度審議中間とりまとめ

2023年9月:FD/SD研修会

2023年9月:ちば産学官連携プラットフォーム運営員会

2023年9月:2023年度審議中間とりまとめ

2024年9月: FD/SD研修会

2024年9月:2024年度審議中間とりまとめ

2025年9月:FD/SD研修会

2025年9月:2025年度審議中間とりまとめ

1.帝京平成大学における学修者本位の教育への転換と学修成果の可視化に関する取り組みと課題について

(1)我が国の「知の総和」向上の未来像~高等教育システムの再構築~(答申)

日本においては急速な少子化が社会問題となっており、2040年には大学進学者数の推計が現在の約27%減にあたる46万人と算出されている。この将来予測を受け、今後の高等教育の目指すべき姿の指針を示した「我が国の「知の総和」向上の未来像~高等教育システムの再構築~(答申)」が公表されている。

本答申において高等教育に求められていることは、我が国の人の数と能力を掛け合わせた「知の総和」を向上させることである。この「知の総和」を向上させるため、教育研究の質を上げ、社会的に適切な規模の高等教育機会を確保し、地理的・社会経済的な観点からのアクセス確保によって高等教育を受ける機会を増やすことが必要と述べられている。

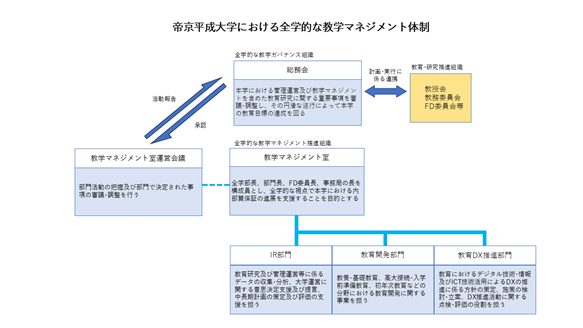

(2)本学における全学的な教学マネジメント体制

本学では、「2040年に向けた高等教育のグランドデザイン(答申)」および「教学マネジメント指針」を踏まえ、全学的な教学マネジメント体制(下図)を構築している。

本体制のうちIR部門では、入学定員・収容定員充足率、留年率、退学率等の教学データを収集し、全学へ共有の上、教育改善に結びつける取り組みを実施している。

(3)本学における学修成果可視化の取り組み

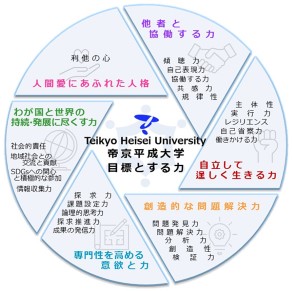

本学では、ディプロマ・ポリシーを達成することで身につけることができる力を、目標とする6つの力とそれぞれを構成する25の具体的な力(下図)として分かりやすく説明し、学修成果の可視化に取り組んでいる。

この目標とする力が学生個人レベルでどの程度身についているか測定するために、セミナー科目を活用している。このセミナー科目は建学の精神に基づく重要科目であり、かつ全学必修、少人数制となっており、学生個人レベルでの学修成果の可視化に最適な科目となっている。また、全学生対象の「学修行動と学修成果に関する調査」に6つの力について評価する設問を新たに追加することで、学科・コースレベルで目標とする力がどの程度身についたかの測定にも取り組んでいる。

(4)本研修会で共有された課題

高等教育の活性化のために今後プラットフォーム内で議論すべき課題が下記のとおり示された。

- 学修者本位の教育への更なる推進

- 千葉市および周辺地域における長期的な高等教育の展望

- 教育の質の保証

- 各高等教育機関の役割

- 18歳人口を踏まえた高等教育の将来像

- 教学データの効果的な収集・活用・公表

2.検討過程で出された意見

(千葉市)

・行政、大学、市民が連携し、対話を通じてまちづくりの方針を共に決めていくことが重要である。

(千葉商工会議所)

・人材育成の観点から、学生の就職活動に役立つような形で大学と協力していきたい。

(プラットフォーム参画大学)

・18歳人口減少は避けられない課題。各参画校の「強み」を活かし、競争ではなく「共創」で地域に貢献する必要がある。

・千葉市や千葉商工会議所と連携し、社会人の学び直し(リカレント・リスキリング教育)のニーズを把握し、プラットフォームとして応えられないか。各大学が連携して共同研究を行うことで、千葉市の課題解決に繋がるとよいと思う。

・学生が卒業後も千葉市に定着するよう、地元企業との就職支援強化や、市の課題解決に繋がる共同研究を推進すべきである。

・プラットフォーム発足時の分析では、千葉市の人口動態を基礎に千葉市の「強み」と「弱み」を分析したが、千葉市だけでなく、千葉県全体の若年層人口の動向や、他地域からの進学パターンを分析する必要がある。

・本学は社会人学生が中心であり、18歳人口減少とは異なる課題を持つが、人口予測等のデータ分析(IR)の領域で協力できる可能性がある。

・千葉市はまだ人口の社会増が続いている。この有利な状況のうちに、将来を見据えた手を打つべきではないか。

・各参画校が教育改善を地道に継続し、学生募集に繋げることが基本となる。本プラットフォームのような連携機関を通じて情報共有を行い、地域全体で学生を惹きつける取り組みが望ましい。

以上

以上

過去の審議まとめ

2024年度 ちば産学官連携プラットフォーム「高等教育のグランドデザイン」審議まとめ

2023年度 ちば産学官連携プラットフォーム「高等教育のグランドデザイン」審議まとめ